経鼻内視鏡

「胃カメラは苦手」という方の一番の理由は、内視鏡が食道に入るときの嘔吐反射。

これまでの内視鏡検査にはつきものであった、あの、オエーッ、ゲーッ、という苦痛の叫びです。なにしろ、本来、水や食べ物以外通るべきではない食道に、内視鏡という硬い異物が入っていくのですから。

その強さに個人差はあるものの、それに抵抗しようとする反射は、一種の防御反応として避けられないものでした。

しかし、先端外径約5ミリという経鼻用スコープができてから、その心配はもはや過去のもの。なにしろ経鼻内視鏡では、ほとんど嘔吐反射が起こらないのですから。その理由は、「経鼻ルートだと舌根に触れにくい」からだそうです。また、口が塞がれていないので、検査中でも患者さんとの会話が可能です。医師も患者さんも大変落ち着いた気分で、時折会話を交えながら、静かに検査が進みます。

初期の経鼻用スコープを試用した時、細さゆえの暗さと画質の粗さ、操作性の悪さから、「小型潜水艇で深海探検」のような気分。当分実用にはならないだろうと、正直なところ経鼻内視鏡にはあまり興味がありませんでした。しかし、最近発売された新しい機種を試用してみて考えが変わりました。最新の経口用ハイビジョンスコープと比べれば優劣は明かですが、画質、明るさとも一世代前の経口用スコープ程度には改善され、細いながらも生検も可能ですので、病変の拾い上げには十分と思われます。

「胃カメラは苦しいもの」という先入観で、検査を嫌がっている患者さんがいらっしゃいましたら、是非一度、経鼻内視鏡検査を受けてみてください。ただし、アレルギー性鼻炎など鼻疾患のある方、鼻孔の小さい方、鼻血の出やすい方にはお勧めできませんのでご注意を。

ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)

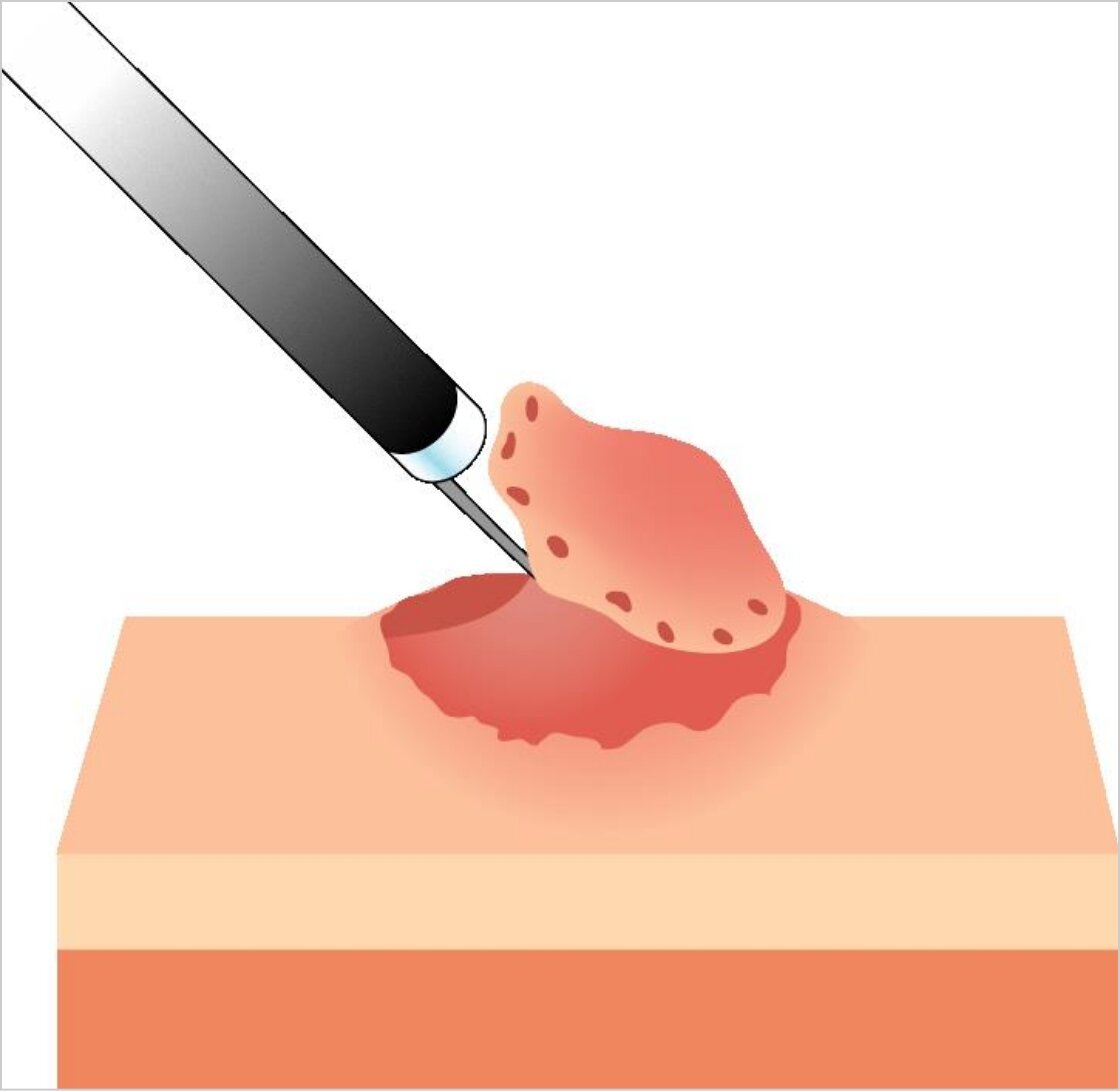

早期胃癌で粘膜層内に癌細胞がとどまるもの、いわゆる「M癌」の内視鏡的粘膜切除術としては、従来、ポリペクトミーの延長としての2チャンネル法やキャップ吸引法がおこなわれていました。しかし、これらの方法では切除できる病変の大きさに限界があり、確実に切除できるのはせいぜい直径1センチ程度で、それを超えると分割切除を余儀なくされていました。分割切除ですと、病理学的検索が不十分となり、深達度診断が不確実となります。したがって、内視鏡的切除術の適応となる直径2センチ程度の高分化型粘膜癌を、取り残しのないように一括切除できる方法が切望されていました。そこで開発されたのがESDです。

この手技を簡単に言えば、切除したい範囲に切り取り線を付け、その粘膜下層を剥離していく、ということになります。病変の大きさにこだわることなく、術者のほぼ思い通りの範囲が一括で切除できることが、内視鏡医にとっては何よりの魅力です。そのため、がんセンター中央病院、東大、自治医大、そして佐久総合病院などで10年ほど前に開発された手技が、学会のビデオ・セミナーやライブ・セミナーを介して、まさに「燎原の火のごとく」瞬く間に全国の施設に拡がっていきました。

ちなみに、この手技の開発・普及には、長野県の二人の医師が深く関わっています。また、当院で使用しているハサミ型の内視鏡用処置具は、地元岡谷市の精密器械メーカーで開発・製造されているものだそうです。

手術時間が長いことや、出血などの合併症が多いこと、従来の粘膜切除術に比べて手技の習得が難しいことなど、まだまだ問題はありますが、スコープの改良や新しいデバイス(器具)の開発・改良に伴って、ESDがこれからの内視鏡治療の主流になることは間違いないでしょう。

拡大内視鏡と画像強調観察

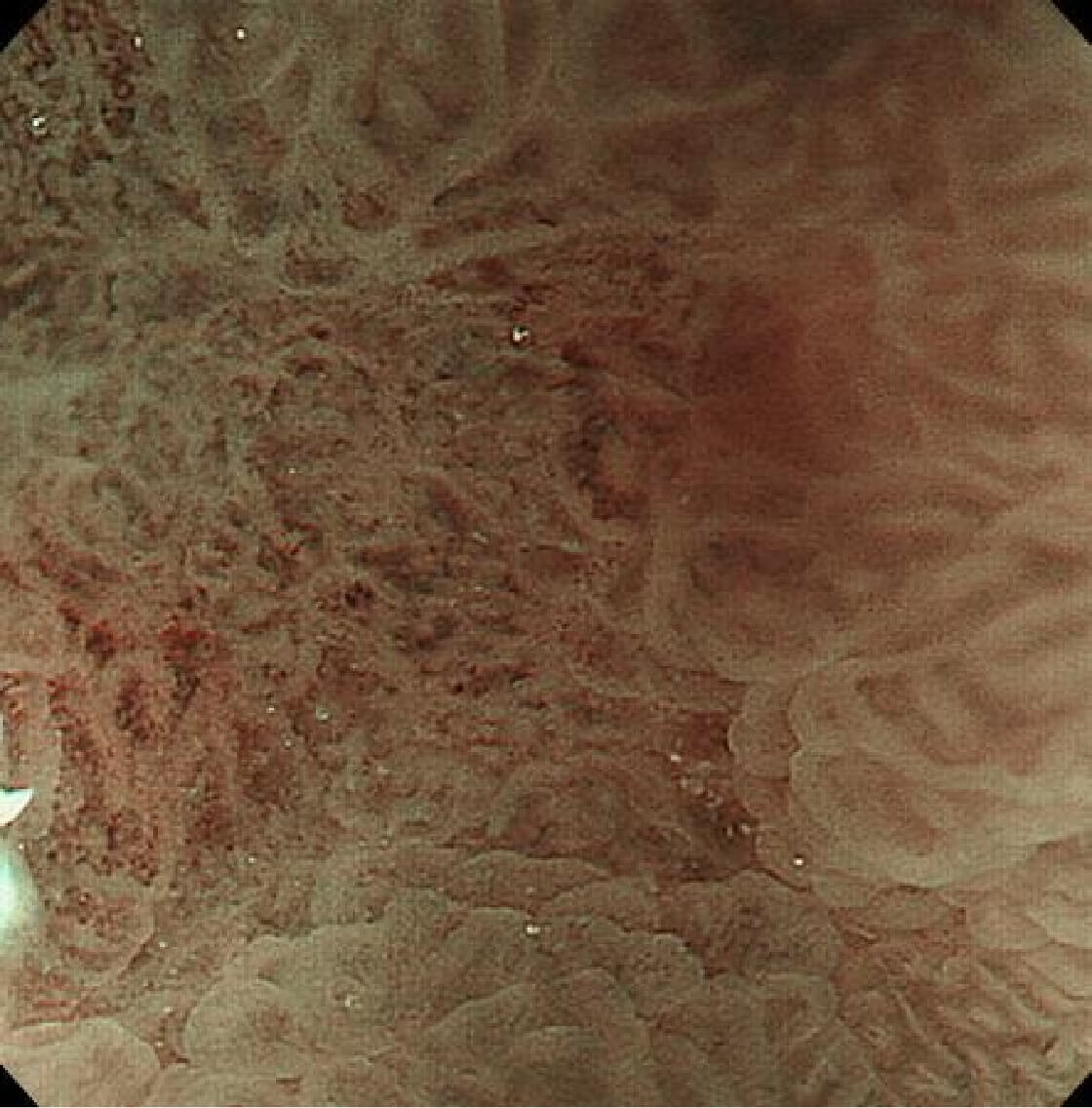

消化器内視鏡診療は、拡大観察能など内視鏡機器本体の性能向上や、NBI(Narrow Band Imaging)による画像強調観察など新しいモダリティの開発と、その臨床応用の普及に大きく依存しています。事実、NBIを併用した拡大観察による、消化管粘膜構造の詳細な観察手技と診断理論は、今や消化器内視鏡診療にとって必要不可欠な存在となっています。

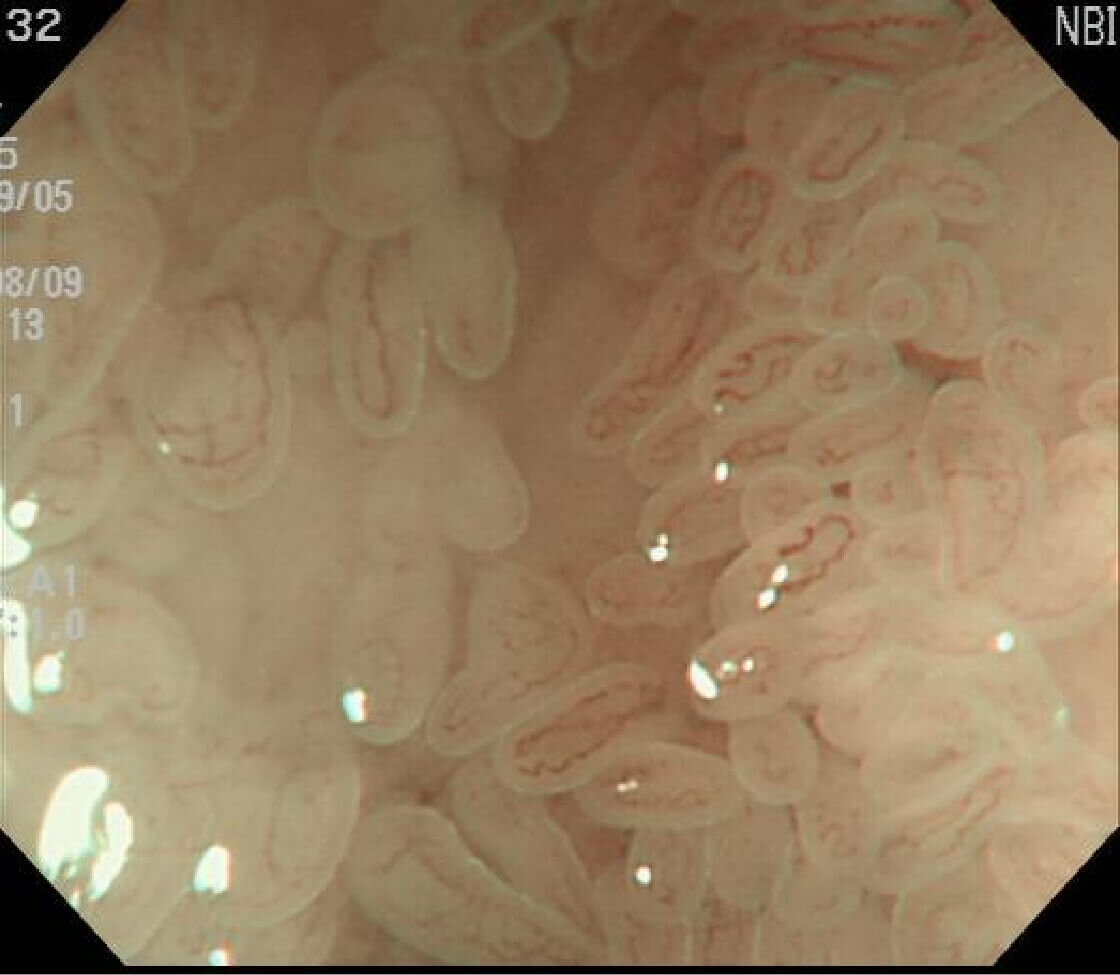

大腸内視鏡では、硬さや操作性に改良が加えられた電子スコープが使われるようになってから、盲腸までの到達率が格段に良くなり、大腸がん検診の二次検査法として、今や全大腸内視鏡検査が当たり前の時代になりました。スコープの解像力が上がったことで、小さな、あるいは平坦な病変の拾い上げが容易になったことはもちろんですが、拡大内視鏡を用いることで、その病変のより詳細な性状の把握が可能となりました。

大腸粘膜表面の腺管開口部(ピット)の模様、いわゆる「ピット・パターン」診断が、表在型病変の性状および深達度診断に有効であることが報告されてから、大腸内視鏡では拡大観察が積極的に行われるようになりました。通常観察中に大腸ポリープを発見した場合でも、そのまま拡大観察に切り替えることにより、その病変が過形成性か、腺腫か、癌かの鑑別がある程度可能となり、取らなくてもいいものか、取った方がいいものか、内視鏡で取ってはいけないものかの判断がその場でできるため、無用なポリペクトミーを避けることができます。

最近では、上部消化管でも拡大観察が用いられるようになりました。さらに、NBIなど特殊光を使った画像強調観察を併用することにより、粘膜血管構造のより精細な観察が可能となり、ESDの際の切除範囲確定などに応用されています。

今後、消化器内視鏡の分野では、細径内視鏡やカプセル内視鏡で、より苦痛のないスクリーニング検査ができるようになる一方で、一旦病変が見つかれば、拡大内視鏡やNBIを用いることで、より精密に病変の性状や範囲を診断し、より適切な治療法が選択できるようになるでしょう。